La 6° édition du Festival international du film restauré, Toute la mémoire du monde, vient de débuter à la Cinémathèque française et dans les salles partenaires (jusqu’au 11 mars).

Comme nous le faisons dans ce cas là régulièrement, voici notre petit clin d’oeil à cette programmation après celui sur Daïnah la métisse de Jean Grémillon (à lire ici).

*

Nous avons décidé de mettre l’accent sur le cycle Londres au temps du cinéma muet projeté à la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé, qui vous propose de découvrir des muets anglais parmi les plus beaux tournés à la fin des années vingt.

*

Nous vous proposons donc une série de trois articles écrit par le futur réalisateur Edmond T. Gréville en 1928 pour Cinémagazine alors qu’il était assistant à Londres auprès de E. A. Dupont. Celui-ci était en train de tourner Piccadilly (qui révélera l’actrice sino-américaine Anna May Wong) dans les studios d’Elstree.

Aussi ces articles sont un témoignage exceptionnel sur les débuts du cinéma britannique qui prend son essor à la fin des années vingt grâce notamment aux cinéastes Anthony Asquith et Alfred Hithcock bien évidemment.

*

Gréville reviendra plusieurs fois sur le tournage de Piccadilly tout au long de cette série d’articles qui restera inachevée. Heureusement, nous vous avons retrouvé deux autres autres articles paru dans Pour Vous à propos du début du cinéma parlant britannique, puis à la sortie de Piccadilly à Londres au début de 1929.

*

Attention, il reste une dernière projection de Piccadilly , demain, dimanche 11 mars à 15h15.

Pour plus de renseignements sur cette séance exceptionnelle, visitez la page spéciale sur le site de la Cinémathèque française ou de la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé.

*

En espérant vous donner envie de découvrir ces muets britanniques, disponible en DVD chez BFI (inutile de les chercher en France, les distributeurs ne doivent même pas savoir qu’existait un cinéma muet anglais en dehors de ceux d’Hitchcock !).

*

Bonne lecture !

Le Cinéma muet anglais par Edmond T. Gréville

L’Effort Anglais I

paru dans Cinémagazine du 13 juillet 1928

Cinémagazine du 13 juillet 1928

M. Edmond Gréville, engagé comme collaborateur de M. E. D. Dupont à la British International Pictures, écrira à l’intention des lecteurs de Cinémagazine une série d’articles sur la vie du cinéma anglais et la réalisation de Piccadilly. Nous publions aujourd’hui le premier de ces articles.

Avant de donner aux lecteurs de Cinémagazine le compte rendu de mes impressions personnelles sur le cinéma anglais, et d’étudier avec eux les méthodes employées par un metteur en scène de la classe de Dupont pour mener à bien une production aussi considérable que Piccadilly, je voudrais faire un bref retour en arrière et résumer les différentes étapes du cinéma anglais, qu’une renaissance véritable semble pousser aujourd’hui vers une place de premier sur le « marché européen ».

Bien que le cinéma ait été mis au point par les frères Lumière et Edison, le premier pas vers cet art mystérieux et splendide, nous le devons à Friese-Greene, un Anglais, dont l’appareil, à la fois de prise de vues et de projection, breveté en 1889, et officiellement consacré à la Convention annuelle de la photographie le 26 juin 1890, semble bien avoir constitué le point de départ du cinéma actuel.

La première représentation publique en Angleterre eut lieu le 20 février 1896, lorsque le « Thetographe » de Robert Paul offrit à une centaine de spectateurs groupés dans le collège Technique de Finsbury, le premier aperçu de cette étrange combinaison de la lumière et du mouvement qui devait nous procurer tant de joies.

Quelques semaines après, le même appareil perfectionné et appelé « Animatographe » donna une série de séances à l’Alhambra de Londres. C’est ainsi que commença l’exploitation cinématographique au pays de Jack l’Eventreur.

A cette époque, on ne voyait guère ici dans les « cinémas » que des films fabriqués en Angleterre et jusqu’à la guerre, à part quelques rares films français, les producteurs anglais suffisaient à alimenter leurs écrans nationaux.

Depuis l’Armistice, il n’a été question en Angleterre que de la renaissance de l’industrie cinématographique. On ne sait pourquoi, l’on donna d’énormes capitaux à des metteurs en scène (les mêmes qu’avant la guerre) qui faisaient des films avec leurs anciennes méthodes, et en confiant leur interprétation à des artistes du théâtre, âgés et cabotins. Aussi, au lieu de renaître, et malgré la bonne volonté d’hommes comme George Pearson (l’« inventeur » de Betty Balfour) ou d’Henry Edwards (le premier metteur en scène qui fit un film sans sous-titres), le cinéma anglais était tombé très bas.

Cinémagazine du 13 juillet 1928

En 1926, le gouvernement britannique vota une loi destinée à seconder officiellement la production et à l’encourager. Vers la même époque, les films allemands, bien distribués dans les salles anglaises, apprenaient au public que le cinéma pouvait être autre chose qu’une attraction de foire.

Alors on se mit à regretter le temps perdu, et d’avoir laissé partir pour l’Amérique tant de réalisateurs et d’acteurs de talent. On voulut réparer.

Et c’est ici qu’il faut admirer l’intelligence anglaise : ces gens conscients de leur faiblesse et de leur rétard, au lieu de se contenter par un sot patriotisme de leur production nationale, décidèrent d’appeler les étrangers à la rescousse. Deux nations avaient produit de bons films : l’Amérique et l’Allemagne.

L’Angleterre leur emprunta d’abord le matériel, ensuite la méthode, enfin des gens de valeur, capables de former les « jeunes couches » du cinéma anglais. Le résultat le voici : les quinze dernières productions anglaises ont été achetées par le monde entier, et l’Amérique, si fermée au film européen, au lieu d’acheter le film anglais par unité, l’achète à l’avance, en série, sûr de sa qualité.

La plus grande organisation cinématographique en Angleterre et celle qui a le plus fait (son nom l’indique) pour développer les rapports internationaux de cette production, est certainement la British International Pictures. Ses studios, situés à Elstree, à dix kilomètres de Londres, dans une campagne si riante qu’elle semble avoir été faite exprès pour y tourner des scènes de pique-nique à deux, ont un équipement très moderne, et peuvent rivaliser avec ceux de la Ufa, ou même de certains petits studios d’Hollywood.

Ils se composent de deux bâtiments de chacun cent cinquante mètres de long et de cent mètres de large, d’une hauteur de vingt mètres. Les deux studios peuvent être utilisés pour les scènes d’eau, par une transformation rapide. L’installation électrique chiffre 25.900 ampères. Le personnel comprend 200 charpentiers et machinistes, 125 électriciens et pompiers et une centaine d’employés divers, sans compter bien entendu tous ceux qui s’occupent de la production. Un restaurant, un salon de coiffure, une bibliothèque sont à la disposition de l’état-major du studio.

Cinémagazine du 13 juillet 1928

Je parlerai la prochaine fois de la vie à la British International, qui ne manque ni de pittoresque ni d’intérêt, mais je voudrais, avant de terminer ce premier article, pour donner une idée de l’activité, actuelle du cinéma anglais, vous citer simplement les différentes productions que l’on mène de front ici :

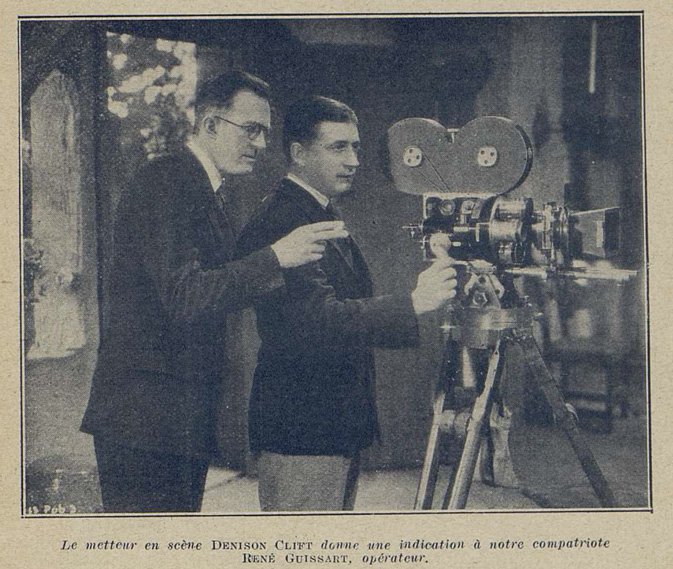

Paradis, de Sir Philipps Gibs. Metteur en scène : Denison Clift. Interprètes : Betty Balfour et Josef Striker (en cours) ;

Champagne, réalisation de Alfred Hitchcock, avec Betty Balfour et Jean Bradin (dernières scènes) ;

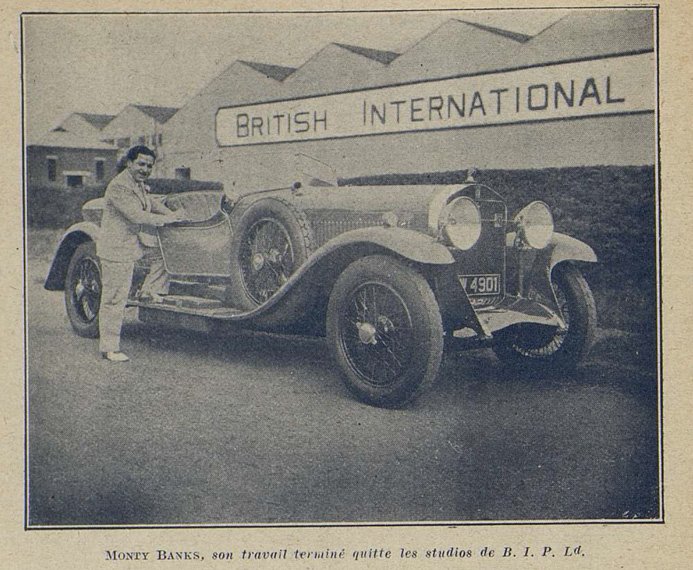

My Wife’s Husband, par Victor Kendal. Metteur en scène : Harry Lachmann. Interprétation : Monty Banks, Estelle Broady, etc. ;

Hotel, scénario et réalisation de Lupu Pick, avec Lilian Harvey.

Une production encore non titrée de M. Mander.

La première production d’Olga Tschekowa, pour sa compagnie indépendante, avec Warwick Ward et Malcolm Todd.

Un film germano-russe, pour Nihajarsky.

Piccadilly (en préparation).

Tout cela à la fois. Comme l’on pense, cela fait régner une certaine animation dans le studio et ses dépendances, et c’est ce que je m’efforcerai de vous montrer dans mon prochain article.

(A suivre.)

Edmond Gréville

*

L’Effort Anglais II

paru dans Cinémagazine du 27 juillet 1928

Cinémagazine du 27 juillet 1928

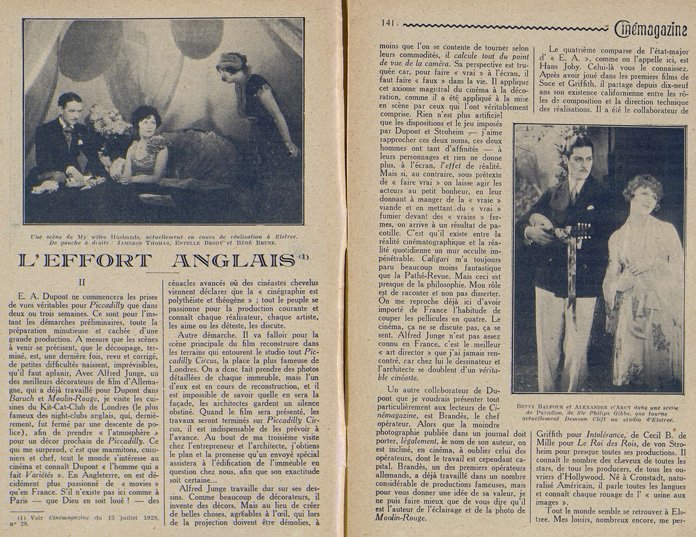

E. A. Dupont ne commencera les prises de vues véritables pour Piccadilly que dans deux ou trois semaines. Ce sont pour l’instant les démarches préliminaires, toute la préparation minutieuse et cachée d’une grande production. A mesure que les scènes à venir se précisent, que le découpage terminé, est, une dernière fois, revu et corrigé, de petites difficultés naissent, imprévisibles, qu’il faut aplanir. Avec Alfred Junge, un des meilleurs décorateurs de film d’Allemagne, qui a déjà travaillé pour Dupont dans Baruch et Moulin-Rouge, je visite les cuisines du Kit-Cat-Club de Londres (le plus fameux des night-clubs anglais, qui, dernièrement, fut fermé par une descente de police), afin de prendre « l’atmosphère » pour un décor prochain de Piccadilly.

Ce qui me surprend, c’est que marmitons, cuisiniers et chef, tout le monde s’intéresse au cinéma et connaît Dupont « l’homme qui a fait Variétés ». En Angleterre, on est décidément plus passionné de « movies » qu’en France.

S’il n’existe pas ici comme à Paris — que Dieu en soit loué ! — des cénacles avancés où des cinéastes chevelus viennent déclarer que la « cinégraphie est polythéiste et théogène » ; tout le peuple se passionne pour la production courante et connaît chaque réalisateur, chaque artiste, les aime ou les déteste, les discute.

Cinémagazine du 27 juillet 1928

Autre démarche. Il va falloir pour la scène principale du film reconstruire dans les terrains qui entourent le studio tout Piccadilly Circus, la place la plus fameuse de Londres. On a donc fait prendre des photos détaillées de chaque immeuble, mais l’un d’eux est en cours de reconstruction, et il est impossible de savoir quelle en sera la façade, les architectes gardent un silence obstiné. Quand le film sera présenté, les travaux seront terminés sur Piccadilly Circus, il est indispensable de les prévoir à l’avance. Au bout de ma troisième visite chez l’entrepreneur et l’architecte, j’obtiens le plan et la promesse qu’un envoyé spécial assistera à l’édification de l’immeuble en question chez nous, afin que son exactitude soit certaine…

Alfred Junge travaille dur sur ses dessins. Comme beaucoup de décorateurs, il invente des décors. Mais au lieu de créer de belles choses, agréables à l’œil, qui lors de la projection doivent être démolies, à moins que l’on se contente de tourner selon leurs commodités, il calcule tout du point de vue de la caméra. Sa perspective est truquée car, pour faire « vrai » à l’écran, il faut faire « faux » dans la vie. Il applique cet axiome magistral du cinéma à la décoration, comme il a été appliqué à la mise en scène par ceux qui l’ont véritablement comprise. Rien n’est plus artificiel que les dispositions et le jeu imposés par Dupont et Stroheim — j’aime rapprocher ces deux noms, ces deux hommes ont tant d’affinités — à leurs personnages et rien ne donne plus, à l’écran, l’effet de réalité.

Mais si, au contraire, sous prétexte de « faire vrai » on laisse agir les acteurs au petit bonheur, en leur donnant à manger de la « vraie » viande et en mettant du « vrai » fumier devant des « vraies » fermes, on arrive à un résultat de pacotille. C’est qu’il existe entre la réalité cinématographique et la réalité quotidienne un mur occulte impénétrable. Caligari m’a toujours paru beaucoup moins fantastique que la Pathé-Revue. Mais ceci est presque de la philosophie. Mon rôle est de raconter et non pas disserter.

Cinémagazine du 27 juillet 1928

On me reproche déjà ici d’avoir importé de France l’habitude de couper les pellicules en quatre. Le cinéma, ça ne se discute pas, ça se sent. Alfred Junge n’est pas assez connu en France, c’est le meilleur « art director » que j’ai jamais rencontré, car chez lui le dessinateur et l’architecte se doublent d’un véritable cinéaste.

Un autre collaborateur de Dupont que je voudrais présenter tout particulièrement aux lecteurs de Cinémagazine, est Brandes (Werner. ndlr), le chef opérateur. Alors que la moindre photographie publiée dans un journal doit porter, légalement, le nom de son auteur, on est incliné, en cinéma, à oublier celui des opérateurs, dont le travail est cependant capital. Brandes, un des premiers opérateurs allemands, a déjà travaillé dans un nombre considérable de productions fameuses, mais pour vous donner une idée de sa valeur, je ne puis faire mieux que de vous dire qu’il est l’auteur de l’éclairage et de la photo de Moulin-Rouge.

Le quatrième comparse de l’état-major d’« E. A. », comme on l’appelle ici, est Hans Joby. Celui-là vous le connaissez.

Après avoir joué dans les premiers films de Suce et Griffith, il partage depuis dix-neuf ans son existence californienne entre les rôles de composition et la direction technique des réalisations. Il a été le collaborateur de Griffith pour Intolérance, de Cecil B. de Mille pour Le Roi des Rois, de von Stroheim pour presque toutes ses productions. Il connaît le nombre des cheveux de toutes les stars, de tous les producers, de tous les ouvriers d’Hollywood. Né à Cronstadt, naturalisé Américain, il parle toutes les langues et connaît chaque rouage de l’ « usine aux images ».

Tout le monde semble se retrouver à Elstree. Mes loisirs, nombreux encore, me permettent de longues excursions quotidiennes aux différents « sets » et des conversations avec de nombreux partenaires de cette vaste partie de billard avec la chance, qu’on appelle cinéma. Une chose frappante, c’est la beauté des figurantes. S’il est encore en France des gens qui s’imaginent les Anglaises plates, longues, mal dentées et sèches, ils peuvent venir faire un tour à Elstree. Et ce n’est pas, non plus, le talent qui manque.

Dans certains « petits rôles » je vois déjà, pour demain, de grandes étoiles. Je parlerai prochainement des « espoirs » de la production anglaise. Sur les sets, donc on rencontre à peu près tous les artistes qui ont tourné ces dernières années, dans les grands films européens. J‘ai déjà cité Olga Tschekowa, Warwick Ward, Lillian Harvey, Malcolm Tod, Lili Foresco, Estelle Brody, Joseph Stsiker, Betty Balfour, Mary Odette, Lilian Hall-Davis, Monty Banks. Il y en a d’autres, mais nous les rencontrerons au fur et à mesure de ce voyage topographique à travers les studios anglais, il serait fastidieux de parler d’eux en bloc.

Le seul sur lequel je voudrais insister est Jameson Thomas, « le meilleur acteur d’Europe », d’après E. A. Dupont, inconnu en France, mais que l’Angleterre considère déjà comme «a grande vedette nationale. C’est lui qui aura le principal rôle masculin dans Piccadilly, en face d’Anna May Wong et d’une grande star dont je dois encore taire le nom.

(A suivre.)

Edmond Gréville

*

L’Effort Anglais III

paru dans Cinémagazine du 31 août 1928

Cinémagazine du 31 août 1928

Au Studio, la vie marche aussi vite qu’un film mal projeté. Rythmés par les événements qui se succèdent comme les scènes d’un découpage, sans qu’on ait le temps de les envisager, les jours s’emboîtent à grande allure. Travail, repos, création, plaisanterie, le soir arrive, on veut noter les faits de la journée on ne parvient qu’à s’endormir.

Lundi dernier, Scott Sydney, metteur en scène importé d’Amérique pour diriger les comiques danois Double-patte et Patachon, meurt subitement au moment de donner le premier tour de manivelle d’une fantaisie burlesque. Le lendemain Josuah Kean, acteur importé d’Autriche, à cause d’une mouche qui le chatouille éclate de rire au seuil d’une scène tragique. Le nouveau restaurant est ouvert, on y mange, on y parle. La même poêle sert à faire les frites de Lupu-Pick et de Monty Banks, de Percy Marmont et d’Anna May Wong…

Enfin, depuis le 23 juillet, à 9 h, 30 du matin, Piccadilly est commencé. Dans un décor hirsute, taillé de vieux couteaux chinois et du menton non moins tranchant d’une statue authentique et momifiée, parmi les masques moisis, les soies éparses, un antiquaire chinois, tel qu’on en trouve dans les rues torves de Limehouse, quartier jaune de Londres, compte, de ses mains flasques, les billets de banque que lui jette Jameson Thomas, impeccablement élégant en complet gris et moustache noire et que regarde, de ses yeux en diagonale, Anna May Wong (son nom signifie en chinois Fleur du Saule d’argent).

Cinémagazine du 31 août 1928

Dès la première scène E. A. Dupont, se sert de son génie cinématographique : adaptée à la porte crasseuse une charpente, montée sur charnières et sur roues, supporte l’objectif qui enregistre l’ouverture de l’huis, la pénétration du visage et du même coup la révélation graduelle du décor devant les yeux de celui qui entre. Dans la chambre exiguë, éclairée par des lampes incandescentes, car on travaille sur panchromatique, chaque expression, chaque geste est tourné par la gauche, par la droite, de face, de dos, selon ce style si personnel qu’a inventé Dupont.

Deux jours de travail écoulés et déjà il ne reste plus rien de la chambre, des statuettes d’ivoire, les masques grimaçants, les armures rouillées dorment de nouveau dans le magasin des accessoires, et c’est maintenant un restaurant où les Fils du Ciel, oubliés dans la pègre de White chapel viennent manger le chop-suey avec deux baguettes et quelques dents cariées.

Dupont a bien choisi ses types, toute la misère exotique des docks est là, sur les banquettes élimées, dans ce décor si bien reconstitué par Alfred Junge, qu’on a peine à s’imaginer être dans un studio, et se repaît sous l’œil satisfait d’un tenancier, couleur citron moisi, qui rince des verres baveux dans l’eau saumâtre.

Jameson Thomas ouvre la porte vitrée, traverse la salle, s’arrête, tourne sur lui-même comme un cabestan soupçonneux, marche encore, va vers le tenancier. Son dos n’a pas été lâché de vue une minute par l’œil précis du Parvo, modèle H, dont le moteur caressé par Werner Brandes, ronronne si content, et, maintenant monté sur plateforme giratoire, l’appareil, comme le regard, balaie au figuré les figurants.

Dupont tourne tout avec une seule caméra, car il calcule le champ et l’angle avec une telle précision qu’il lui serait impossible d’en avoir des variantes même à quelques centimètres près. Aucun réalisateur ne manie mieux cet élément essentiel de la plastique photographique : le champ. Rappelez-vous dans Moulin Rouge, cette scène d’ivresse où la jeune fille oscille et sort de l’écran tantôt à droite, tantôt à gauche alors que reste seule et immobile la tapisserie du fond…

Cinémagazine du 31 août 1928

Quelques coups de marteau, adieu restaurant chinois, nous voilà dans une mansarde où entre un jupon et des bas, sans élégance, séchant cur une corde, on aperçoit un lit où Anna May Wong se réveille tandis que le jeune Chinois, qui l’aime, entre timidement avec un plateau chargé d’un déjeuner et un visage lourd d’émotion. Tout à l’heure elle dansera, folle de joie, devant un journal accroché au mur et l’appareil, comme un fou, se précipitera sur ce journal.

Une nuit, et, le lendemain matin plus de mansarde, c’est un escalier gris percé dans un mur gris, éclairé par un quinquet gris, plein de toiles d’araignées grises, où l’ombre grise de Jameson Thomas donne un pourboire gris à l’ombre grise du jeune Chinois qui s’en grise comme d’un gri-gri. Cinéma ! Cinéma ! Cinéma !

Et nous ne sommes pas les seuls qui travaillons, depuis trois jours. Lupu-Pick et Karl Freund apprennent le Beau Danube Bleu sur tous les tons à un violon apprivoisé pour premier plan. Galleen, le metteur en scène d’Olga Tschekowa, tourne les derniers mètres d’Après le Verdict. Monty Banks réalise les premiers de la Comédie avec Double-patte et Patachon que devait réaliser feu Scott Sydney. Partout c’est l’effort, l’effort pour le film.

(A suivre.)

Edmond Gréville

Malgré le “à suivre” ci-dessus, Edmond Gréville ne poursuivra malheureusement pas pour Cinémagazine cette série d’articles.

Mais nous avons retrouvé ces autres articles écrits par Edmond Gréville lorsqu’il était assistant de E. A. Dupont à Londres. Le premier évoque les débuts du cinéma parlant (britannique) et le second l’actrice principale de Piccadilly : Anna May Wong.

Toujours les films parlants – Comment on les tourne

paru dans Pour Vous du 22 novembre 1928

Pour Vous du 22 novembre 1928

M. Edmond Gréville, metteur en scène et assistant de Dupont, le célèbre auteur de Variétés, veut bien nous donner quelques notations vives et pittoresques d’une prise de vues et de paroles (il n’y a pas encore de mot simple pour cette action double), dans un studio londonien.

L’art muet bavarde…

Hans Joby qui fut l’assistant de von Stroheim et de Cecil B De Mille, qui fut à mes côtés coadjuteur de E.-A. Dupont à Londres, où il s’est rendu célèbre par ses 63 chapeaux dont il changeait si fréquemment, m avait déjà dit :

« Mon dernier film en Amérique, c’était un film parlant chez Warner Brothers. Le metteur en scène ne pouvait plus jurer. Comment voulez-vous qu’on ait fait du bon travail ? Chaque fois qu’un acteur s’agitait trop vite sur le set, l’air déplacé faisait un bruit de Niagara dans le microphone. Ah, il en faut de la patience pour réaliser un film à voix… »

Ayant toujours pensé que cette patience était bien inutile, et que le jour où le cinéma aura la parole, les couleurs et le relief, le seul perfectionnement qu’on puisse y ajouter encore, sera de le supprimer et de retourner au théâtre, j’ai voulu me rendre compte par moi-même. Il n’était pas question d’aller en Amérique, mais à Wembley près de Londres, où venait de s’ouvrir une vaste officine de « talkies » ; là, dans le secret le plus absolu, s’élaboraient les premières perles du cinéma parlant britannique.

Je parvins donc, après beaucoup de pourparlers diplomatiques, à pénétrer dans le sanctuaire de la pellicule bavarde, et je me mis à regarder « comment l’on tourne un film parlant »

Comme le disait si bien mon interlocuteur aux soixante-trois couvre-chefs, le metteur en scène ne peut plus jurer. Il ne peut même plus parler, et comme les réalisateurs d’aujourd’hui ne sont pas toujours, hélas, des mimes de première classe , quelque , il s’en suit, comme bien l’on pense, quelques petits malentendus.

En l’occurrence, le metteur en scène et les deux opérateurs étaient enfermés dans une cage de verre, et du sein de cet aquarium, manipulaient des feux rouges et verts qui indiquaient aux acteurs à quel moment ils devaient commencer ou finir de jouer.

Pour Vous du 22 novembre 1928

Quand on élabore un film ordinaire, on peut recommencer une scène plusieurs fois. J’ai vu E.-A. Dupont tourner vingt-sept fois l’ouverture d’une porte. Mais quand il s’agit de cinéma sonore, les ratés sont impossibles.

On a donc trouvé un procédé ad hoc : on répète pendant trois jours et pendant les trois autres jours de la semaine, on tourne. Pour celui qui connaît le niveau habituel de l’intelligence d’un acteur de cinéma moyen, il est facile de comprendre combien une telle méthode est dangereuse. C’est livrer, pendant les prises de vue, l’artiste entièrement à lui-même, alors que le metteur en scène devrait, pour arriver à un bon résultat, suivre le moindre réflexe facial de ses interprètes.

Autre inconvénient : les microphones employés doivent être très sensibles. Or, ils le sont tellement, que lorsque l’acteur déplace une chaise ou pose son verre sur la table, on entend un bruit de tonnerre. Il faut donc truquer, surveiller chaque geste, et il s’ensuit une infériorité terrible du jeu.

C’est pourquoi je souris lorsque les grands producteurs répondent à ceux qui leur font remarquer que le fait de conférer une langue, donc une nationalité, au film, peut l’empêcher de se vendre à l’étranger : « Mais, nous tournerons une version sonore, et une version silencieuse ».

Je ne connais pas, en effet, de public qui supporterait longtemps de voir sans bruit un film tourné uniquement pour faire du bruit : le jeu et la mise en scène en sont tellement différents et inférieurs à ceux du film courant. Il est vrai que je ne connais pas non plus de public qui puisse longtemps supporter un film dans lequel les acteurs parlent…

Les sous-titres d’une poésie douteuse sont déjà bien assez pour lui, sans qu’on vienne lui tourner les élucubrations sonores de nos Mussets de la gélatine pendant les scènes d’amour ou de haine !

Pour Vous du 22 novembre 1928

En effet, les démonstrations pratiques du film parlant auxquelles j’ai assisté en Angleterre, faites par les procédés cependant américains, et celles desquelles j’ai dû m‘en aller tout dernièrement à Paris, sont une condamnation définitive de la parole appliquée aux films dramatiques. Je dis de la parole, car, il me semble, qu’un art tout nouveau pourrait se bâtir sur certains bruits synchronisés avec l’image telle que tram, avion, etc.. C’est, du reste, ce que va faire Charlie Chaplin dans son prochain film : City Lights où nous entendrons les bruits de la rue à New-York.

Je crois aussi fermement qu’il y aurait intérêt à adapter la parole aux actualités de la semaine, comme cela se fait en Amérique et en Angleterre, car alors cette parole a une valeur historique : discours politiques, voix de Lindberg ; mais entendre Douglas Fairbanks dire : « Vos yeux, mademoiselle, font pâlir les étoiles », non !…

J’ai voulu voir, j’ai vu… et je sais maintenant que je préférerais délaisser pour toujours le cinéma que de travailler dans les conditions auxquelles sont soumises les metteurs en scène qui réalisent les films parlants. D’ailleurs, n‘avons-nous pas dans toutes les salles des farceurs qui seraient désolés s‘ils n‘étaient pas chargés eux-mêmes d’imiter le bruit du baiser à la fin du spectacle ?

Edmond Gréville

*

Puis nous retrouvons à l’occasion de la sortie à Londres de Piccadilly, deux pleine pages de Pour Vous le 14 février 1929 dont cet article de Edmond Gréville sur l’actrice principale du film : Anna May Wong. Ainsi qu’un article écrit par E.-A. Dupont en personne et pour finir une critique de Piccadilly par un certain Stanley Fitzmaurice (un pseudonyme d’Edmond Gréville peut-être ?).

Anna May Wong vedette chinoise de « Piccadilly »

paru dans Pour Vous du 14 février 1929

Pour Vous du 14 février 1929

C ‘est sous un sunlight torride que nous fîmes connaissances. Depuis quelques jours le studio s’ornait d’une chaise nouvelle, dont le dossier affichait quelques charmants hiéroglyphes chinois, et leur traduction en anglais : Anna May Wong. La chaise reçut donc, un matin, son occupante, et comme je l’ai dit, sous un sunlight Anna May Wong et moi nous fîmes connaissance.

Les metteurs en scène n’aiment pas les vedettes, les assistants encore moins, parce que, n’osant rien dire aux premiers, c’est sur les seconds que s’exerce le caprice des stars. Mais Anna May Wong n’est pas une vedette. C’est une femme, et bien mieux, une jeune fille. Les ongles gothiques jouent avec le sautoir de mon sifflet, tandis que sa bouche précise chantonne une chanson américaine : Anna May Wong, From old Hong-Kong, She can’t be wrong… Car les figurants d’Hollywood composaient des chansons pour celle dont le nom signifie « Fleur d’argent du saule couvert de givre »…

Elle me dit qu’elle aime l’Europe où existe moins le mépris des races colorées, elle me parle des beaux jours où sa sœur (qui la suit partout) et elle-même faisaient l’école buissonnière (played hookey from school) pour figurer dans les studios, elle me montra la photo de son petit frère, tout rond avec des yeux en boutonnières…

Dupont nous rappelle, manches retroussées, cigare braqué. L’angle de son chapeau indique qu’on va travailler dur. Anna May se place dans un coin de la pièce crasseuse, genoux serrés, visage frémissant… Adieu souvenirs, la voici qui vit son rôle. Façonnée par la maîtrise de Dupont, l’homme qui manie le mieux les acteurs, elle se recroqueville contre le bois soigneusement mangé des vers par le décorateur, et devient une toute petite ombre chinoise dans un taudis de Whitechapel…

Anna May Wong a dû trouver dans Piccadilly le grand rôle de sa vie. J’espère qu’on lui donnera désormais la part qui lui revient de considération cinématographique. Elle a non seulement du talent, mais encore cette camaraderie, cette simplicité, cette liberté d’esprit qui est l’apanage des artistes véritables et qui manque trop souvent à ces « stars » qui n’ont cependant même pas inventé la poudre dont elles se servent..

Et, tenez, supposez qu’un jour — oh ! miracle — un metteur en scène ait le droit de choisir lui-même certains éléments de son interprétation, eh bien ! Anna May Wong serait parmi les quatre ou cinq interprètes rêvés que j’aimerai conduire…

Edmond Gréville

Pour Vous du 14 février 1929

Un grand film européen.

E.-A. Dupont, réalisateur de « Variétés », «Moulin-Rouge « » et «Piccadilly», nous écrit…

paru dans Pour Vous du 14 février 1929

Pour Vous du 14 février 1929

L’année présente sera placée parmi les années importantes du cinéma parce qu’elle marque le commencement de quelque chose ressemblant à l’unité dans l’effort des producers de films européens contre leurs rivaux des Etats-Unis. Le premier objectif est d’affranchir l’Europe de la dictature américaine ; le second, qui est situé plus loin dans l’avenir est de se dresser contre la tentative américaine de suprématie sur le marché mondial du film.

Bien que les producers européens soient désormais protégés par la législation du contingentement, les plus hardis d’entre eux se demandent si pareil essai d’énergie tournera à leur avantage. Les Américains ont une avance formidable qui remonte à une vingtaine d’années. Ils disposent d’un immense capital et se sont créé une organisation absolument complète pour la production et la location du film. Ils ont jeté leurs filets non seulement sur les Etats-Unis et sur beaucoup de pays moins civilisés, mais aussi sur une partie considérable de l’Europe.

Les producers américains font tout ce qui est en leur pourvoir pour rendre leur position en Europe inexpugnable. Ils ont acheté de nombreuses salles de cinéma et ils ont attiré en Amérique les talents européens, non seulement pour faire des films américains plus sensés (ceux-ci devenant de jour en jour plus pauvres d’idées) mais aussi, et ceci paraît être leur but réel, pour avoir le contrôle sur les artistes les plus habiles et paralyser ce qui aurait pu devenir une concurrence dangereuse.

Pour Vous du 14 février 1929

Méfiez-vous de l’air d’Hollywood

Cependant, l’expérience nous montre que les talents européens n’arrivent pas à maturité aux Etats-Unis. Ils sont comme des arbres transplantés dans un sol étranger, ils ne produisent plus de fleurs et se dessèchent peu à peu. Je connais à fond le cinéma américain. Je connais ses méthodes et la puissance formidable qu’il représente, et en dépit de la connaissance que j’en ai, je puis exprimer ma conviction que tandis que l’industrie américaine, renforcée sur des positions bien établies, peut se permettre de surveiller les tentatives souvent mal dirigées de ses rivaux européens, l’industrie européenne du film ne doit pas perdre tout espoir en son avenir. Ce n’est qu’une question de jugement sain, de méthode et d’organisation efficace sans exagération.

Comment fabriquer des films

Quelles sont les choses essentielles pour monter une affaire de films ? Il est naturellement facile de répondre : « C’est de faire de bons films. » Mais vous n’y sauriez prétendre à moins d’avoir une production bien suivie. II ne faut pas qu’elle soit disséminée ou dispersée comme jusqu’à présent elle le fut en Europe. La production doit être organisée systématiquement. Comme préliminaire, il faut prévoir la création d’un système parfait de revenus sans lequel les capitalistes et les producers ne peuvent pas avoir une base financière convenable pour une création continue, car cette continuité manquant, il n’est pas possible de former de nouveaux talents, ni d’empêcher les artistes de valeur d’émigrer en masse.

Pour Vous du 14 février 1929

Les grands films, œuvres de jeunes

L’émigration est l’un des plus grands ennuis qui devront être surmontés. Elle n’aide en rien le progrès de l’art dans le cinéma. Mais les intéressés, en Amérique, commencent à se rendre compte que ce progrès ne peut être obtenu par l’exploitation du prestige de la vieille génération qui a déjà donné tout ce qu’on pouvait en attendre. La chose essentielle est de lui infuser un sang nouveau, une vitalité nouvelle. Si nous jetons un regard sur l’histoire de cette industrie pendant les quelques dernières années, nous serons frappés du fait que les films américains réellement bons ont été l’œuvre de jeunes producers et non de la « vieille garde » ou de talents importés. Les grandes personnalités du cinéma sont nécessairement chassées de plus en plus à l’arrière plan et les Européens présents ne trouvent pas en Amérique l’atmosphère propice à l’épanouissement de leur talent.

D’abord, des techniciens et des artistes

Le capital est naturellement l’une des bases essentielles, mais lui seul ne suffit pas. II est beaucoup plus important que les capitalistes comprennent qu’il y a quelque chose de plus à faire que de louer de grands bureaux majestueux, d’y mettre une foule d’employés, de dactylos, de managers, de payer des milliers de dollars pour les droits de reproduction à l’écran des pièces ou des romans populaires et dépenser des fortunes en achat de matériel technique.

Tout cet argent serait dépensé en pure perte s’ils n’ont pas un groupe d’artistes de premier ordre et des producers et des assistants techniques de premier choix. Un bon film est une bonne affaire. Mais, disent les producers européens, les artistes veulent avoir de gros cachets. En effet, mais pourquoi pas ?

Un bon film, c’est une bonne affaire.

Un film qui est revenu cher reste une proposition qu’il faut résoudre par l’affirmative pourvu qu’il soit joué par des artistes consciencieux, tandis qu’un film tourné par des artistes qui sont moins bien payés et dont le talent est proportionnellement moindre est presque fatalement réduit à se terminer par un insuccès.

« L’art est long »…

De plus, les jeunes doivent avoir pleins pouvoirs bien que ce ne soit pas aussi facile que cela paraisse. Les jeunes gens sont généralement peu portés au travail sérieux. Tous les jours, je vois quelques jeunes gens qui me disent désirer faire du cinéma. « Très bien, leur dis-je, venez au studio demain. » Et ils y viennent.

Le premier jour ils sont remplis d’enthousiasme au sujet de tout. Le second jour, ils fument trop de cigarettes et font de fréquentes absences derrière la porte du buffet. Le troisième jour, l’un commencera un flirt avec l’héroïne, et le quatrième jour ils seront tout vexés que les gens ne fassent pas plus attention à eux. Ils ne s’attendaient pas à une aussi longue période d’apprentissage.

Dans toutes mes expériences, je n’ai rencontré qu’un seul homme qui fit exception à cette règle. C’était un petit homme bizarre, en pantalons à carreaux, qui vint à notre studio tout à fait par hasard pour remplacer un de ses amis. Dès le premier jour, il fut enthousiasmé et le demeura. Il observait l’affaire sans arrêt. Au bout d’une quinzaine de jours, je le pris comme premier aide, et maintenant il est lui-même directeur à Berlin.

Le progrès et la perfection ne peuvent être atteints sans persévérance. Je ne crois pas non plus aux écoles de cinéma. Vous ne pouvez pas acquérir de notions de cinéma par la théorie. Je ne connais personne qui soit devenu éminent de cette manière. C’est par le travail seul que Griffith, Lubitsch et tous les cinéastes éminents ont appris ce qu’ils savent.

Qu’il me soit permis de citer une expérience personnelle.

Après avoir été critique dans un journal de Berlin pendant six ans, un ami me dit qu’il venait de fonder une société de cinéma et qu’il désirait que je dirige son premier film. Je fus déconcerté et presque alarmé. J’avais une bonne situation à mon journal et, en pratique, je ne savais que peu de chose de la production de films, m’étant contenté jusqu’à présent de critiquer le travail des autres. Mais je sentis que je ne devais pas laisser échapper cette occasion et acceptai de tenter l’aventure. Ceci se passait il y a dix ans et jamais je ne l’ai regretté. J’ai constamment cherché la perfection, ne me laissant pas abattre quand le succès ne venait pas récompenser mes efforts.

E.-A. Dupont.

Copyright par Pour Vous et Opéra Mundi Press.

Comment j’ai assisté, à Londres, à la première de « Piccadilly »

paru dans Pour Vous du 14 février 1929

Pour Vous du 14 février 1929

Londres. De notre correspondant particulier.

Piccadilly, le nouveau film de E.-A. Dupont qui vient d’être présenté au Carlton, à Londres, marquera une date, un tournant significatif non seulement pour l’œuvre de Dupont, mais encore pour le cinéma anglais. Le « contingentement à l’écran » qui avait déjà donné des résultats valables affirme avec cette production nouvelle (qui lui doit l’existence) sa vertu et sa pleine efficacité.

Il est maintenant prouvé que le cinéma peut se défendre de la merveilleuse, de la désespérante concurrence américaine en produisant des films aussi humains et aussi beaux.

Piccadilly qui fut entièrement réalisé dans les studios d’Elstree est le premier film anglais qui puisse supporter, sans en être écrasé, la comparaison avec n’importe quel autre film américain. Je considère Piccadilly comme une victoire à l’actif de l’amour propre national anglais. C’est d’ailleurs l’opinion de E.-A. Dupont lui-même qui m’a déclaré :

« Avoir leur propre industrie cinématographique n’était qu’une affaire de prestige pour les Anglais. Ils décidèrent d’en créer une, mais sur une échelle plutôt trop vaste. Ils firent venir des acteurs d’Amérique, des experts techniques d’Allemagne et des artistes de France. Sous l’influence d’un bon dîner, le manager d’une maison américaine devint plus enthousiaste encore et offrit de prendre tous les films que l’affaire pouvait produire. On en fit deux pour débuter ; les Anglais commencèrent alors à se rendre compte qu’il fallait autre chose que de l’arpent et de l’enthousiasme. Les deux films n’eurent qu’un succès très relatif. Mais en tous cas, on avait fait un début. Les Anglais louèrent techniciens sur techniciens et commencèrent à apprendre leur métier. Le troisième film fut meilleur et le quatrième, Moulin Rouge, fut un succès.

Je crois que l’industrie anglaise du film est appelée à prospérer. La collaboration allemande, anglaise et française a fait un beau départ. Des organisations financières travaillent à collaborer et à coordonner leurs efforts. S’ils réussissent, si l’on obtient les capitaux suffisants, si la production est systématisée, si les nouveaux talents sont convenablement cultivés, nous n’avons aucune raison de douter du résultat. L’avenir du film européen sera assuré. »

Mais qu’on excuse ce trop long préambule.

Pour Vous du 14 février 1929

J’en arrive au film lui-même. Le scénario m’a quelque peu déçu. Bien qu’il soit du grand écrivain Arnold Bennet, il ne « part » que très lentement, on peut même dire languissamment, ne noue la situation que trop tard et finit dans une sorte de mélodrame d’assez mauvais goût. C’est l’odyssée d’une jeune chinoise laveuse de vaisselle à Limehouse. Grâce à la complicité du gérant d’un club de nuit où elle travaille, elle arrive à supplanter la première danseuse de l’établissement. Un de ses compatriotes la tue par vengeance, puis se tue lui-même.

Si Arnold Bennet, au lieu d’un scénario, avait écrit un roman sur ce sujet, il eût sans doute décrit avec son réalisme minutieux la vie nocturne des clubs londoniens. Mais il n’aurait certainement pas réussi à épaissir autour de nous l’atmosphère lourde, étouffante, qui est un des premiers mérites du film. Il y a dans cette peinture d’un milieu déjà tant décrit un dosage étonnant de réalisme et une espèce de fantastique qui ne ressemble à rien de ce que je connais en ce genre.

Cela est tout à fait comme si vous pouviez réaliser la fusion entre la précision gouailleuse d’une planche du Hogarth et le vaporeux, le fondu d’une toile de Whistler.

L’interprétation est plus que digne de louanges. Derrière chaque jeu de physionomie des acteurs, on sent la maîtrise du réalisateur qui n’a rien laissé à l’imprévu et à l’improvisation, pas même le geste le plus banal d’un acteur ou le sourire le plus anodin d’une actrice. Anna May Wong a créé le personnage de la petite laveuse de vaisselle avec un art sobre, où l’on retrouve je ne sais quoi de réticent, d’aigu et de félin comme dans un Hokussai ou un Haï-Kaï. Le gosse chinois King Ho-Chang brusquement tiré du restaurant de Wardour Street où il travaillait pour tenir un petit rôle dans ce film a également fait une création étonnante.

Valentine Wilmot, Gilda Gray et Jameson Thomas sont excellents et Charles Laughton un des plus grands acteurs de théâtre de Londres, malgré un rôle très court, a prouvé qu’il pourrait aussi fournir une grande carrière à l’écran.

Piccadilly est un grand film.

Stanley Fitzmaurice

Source :

Cinémagazine = Ciné-Ressources / La Cinémathèque Française

Pour Vous = Bibliothèque numérique de la Cinémathèque de Toulouse

Pour en savoir plus :

La programmation de la 6ème édition du Festival International du film restauré de la Cinémathèque française “Toute la mémoire du monde” est à voir ici.

La page du cycle Londres au temps du cinéma muet à la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé (du 7 au 11 mars 2018) est à voir ici.

*

La bande annonce de Piccadilly de E.-A. Dupont (1929) avec Anna May Wong.

*

La première apparition au cinéma de Charles Laughton, le réalisateur de La Nuit du Chasseur, dans Piccadilly de E.-A. Dupont (1929).

*

Extrait de Piccadilly de E.-A. Dupont (1929) sur le site YouTube du British Film Institute.

*

Extrait de Shooting Stars d’Anthony Asquith (1928).

*

Extrait de Underground d’Anthony Asquith (1928).