C’est au moment de reprendre la poursuite de ce blog que nous apprenons la disparition de Raymond Chirat, sans doute le plus grand historien du cinéma français.

***

Il faisait partie de ces hommes de l’ombre à qui nous devons beaucoup.

Par les nombreux livres qu’il publia (souvent en collaboration avec Maurice Bessy et Olivier Barrot) il nous transmit sa passion pour ce cinéma et fournit bon nombre de renseignements, témoignages essentiels sur le cinéma français des années trente, quarante, cinquante.

Citons notamment chez Pygmalion, son impressionnante Histoire Du Cinema Français en sept tomes (de 1929 à 1970), co-écrit avec Maurice Bessy et André Bernard.

***

Ces dernières années, il collaborait à l’aventure de l’Encyclopédie des longs métrages français de fiction, Acteurs & Actrices du Cinéma français et Le Cinéma de Sacha Guitry et ses interprètes de l’équipe de l’@ide-Mémoire dirigé par Armel De Lorme.

***

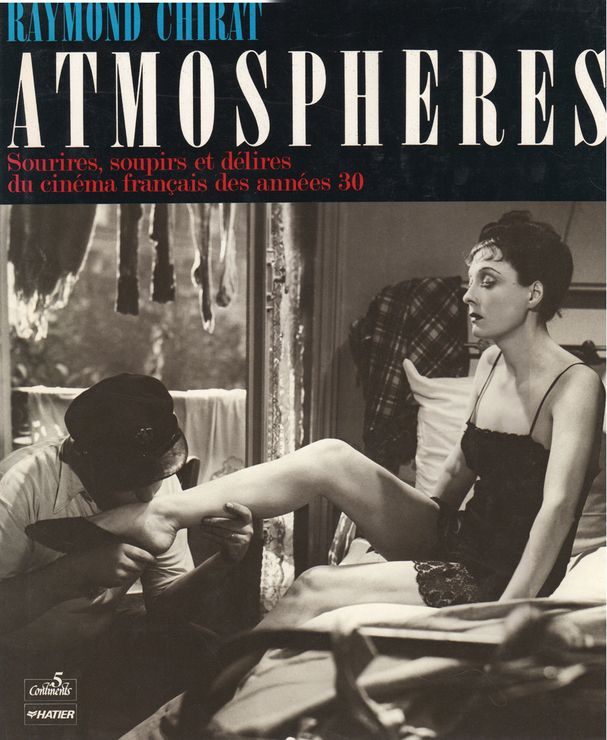

Pour lui rendre hommage, nous avons souhaiter reproduire un extrait du texte « Ce peuple si lointain et qui s’éloigne encore… » qu’il écrivit en 1987 pour un ouvrage intitulé « Atmosphères », dont le sous-titre est : Sourires, soupirs et délires du cinéma français des années 30. Cet ouvrage (épuisé) est paru aux Editions Continents 5/Hatier.

***

Et pour finir, nous reproduisons le texte qu’il écrivit en 1985 aux fameuses Editions Henri Veyrier pour un livre remarquable Les Excentriques Du Cinéma Français (épuisé lui aussi) consacrés aux seconds rôles, acteur de second plan et autres silhouettes qui ont fait ce cinéma français que nous aimons tant.

Dans cet ouvrage, co-écrit avec Olivier Barrot, qui recense une centaine de ces « excentriques », nous avons choisi de reproduire celui qu’il consacra à l’un des plus attachants : Julien Carette (à lire ci-dessous).

***

Quant à nous, à notre modeste niveau, nous espérons poursuivre ce rôle de passeur pour ce cinéma français qui disparaît de nos mémoires.

Bon voyage, Monsieur Chirat…

Raymond Chirat 1922-2015 (c) Institut Lumière

Ce peuple si lointain et qui s’éloigne encore…

Elle n’est pas morte la France des années trente. Bien vivante an contraire. A peine un peu floue, doucement jaunie, un brin frissonnante : c’est la miraculée du cinéma. Elle a acquis le charme et la mélancolie de ces photos vieillottes pour lesquelles des brochettes d’écoliers ont posé devant le préau des lycées. D’année en année le costume marin le cède au pantalon de golf et le potache qui devient étudiant rehausse son complet veston d’une première cravate. Que ces portraits de groupe s’animent, le passé saute à la gorge et vous agrippe.

Passé-vampire, mais aussi passé-papillon qui voltige sans se poser et vagabonde des beaux quartiers aux faubourgs crasseux, passé-sucre d’orge qu’on déguste comme la célèbre madeleine pour retrouver une silhouette qui s’efface, l’éclat d’un jour d’été, l’écho tenace d’une chanson. Impitoyable, le cinéma nous confronte sans indulgence avec les engouements, les émerveillements, les illusions et les frayeurs d’un temps révolu. Des trains fument, des avions tanguent. Les voitures troublent la fourmillière des carrefours. Aux murs des maisons, des affiches. Sur les toits, dans la nuit, palpitantes, des publicités aux noms oubliés. La foule, en grappes, escalade les autobus. A la pointe de leur combat, les élégantes occupent Bagatelle. Les parlementaires étagés sur les marches du Palais-Bourbon sourient à l’objectif. Les Saint-Cyriens, casoars au vent, défilent réglementairement. Les sphères de la toute neuve loterie nationale enrichissent un coiffeur de Tarascon et les trois couleurs flottent en toute occasion. Actualités d’hier ou d’avant-hier qui célébrez le yoyo, la biguine, le tandem et les Expositions, vous restez émouvantes — mais la fiction est tellement plus belle que la réalité.

Le cinéma, tapi dans ses studios, a constamment illustré la petite histoire de ces dix années.

(c) Editions Continents 5/Hatier

[…]

Monde où l’on s’amuse, monde où l’on s’ennuie, monde où une société légèrement faisandée chausse de gros sabots pour piétiner dans la boue. Le vieux boulevardier Yves Mirande en profite pour asperger de vitriol ses scénarios farcis de viveurs décavés, de trafiquants, d’étrangers suspects, de femmes vénales et de bourgeoises en goguette. Des crépitements se perçoivent ; des rumeurs se discernent. Les Croix de feu rivalisent avec les Cagoulards et les Camelots du roi jouent de la canne plombée. On déteste ce qui vient d’ailleurs. La xénophobie, qui bouillonne dès 1934, crève sur les écrans vers 1938. L’antisémitisme paraît plus patelin, pimenté de ces bonnes histoires juives qui font sourire d’un air à peine dégoûté.

Et ce Front populaire ? Il en a fait de belles avec son débraillé, ses grèves sur le tas, ses défilés poings tendus, son Expo pleine de plâtras et l’églantine un peu partout. La classe ouvrière veut s’installer sur l’écran aussi naturellement qu’elle s’est carrée dans les congés payés. Le travailleur lâche musette et outils pour revendiquer sa part de soleil. Renoir, Prévert, le Groupe Octobre agitent leurs banderoles : les mots d’ordre sont poétiques, les chansons décapantes. Il faut se dépêcher de se serrer les coudes pour avoir le droit de continuer à rire.

Climat lourd. C’est le temps poisseux de l’hebdomadaire Détective, de Simenon et de toute cette pellicule qui s’étire entre La Tête d’un homme, de Duvivier, et Quartier sans soleil, de Kirsanoff. De l’avocat Sarret penché sur sa baignoire diabolique à Weidman, l’assassin bien élevé, ce ne sont que reportages sur le bagne, faits divers sanglants et guillotine en surimpression. Les films collectionnent les crimes : sordides, crapuleux, vengeurs, passionnels. Une âcre poésie suinte des banlieues sinistres, aux rues vides, chichement éclairées. Décors à la Carco ou à la Mac Orlan avec palissades pour terrain vague, voie ferrée froide sous la lune et maison du crime dont les fenêtres ressemblent dans l’ombre à des yeux crevés.

Grands crimes, catastrophes. Les chemins de fer déraillent et ce sont des accidents spectaculaires à la première page de Paris-Soir. Scandales : l’affaire Stavisky déclenche des réactions en chaîne et met en péril les institutions républicaines. Elle coïncide avec l’écroulement de l’empire Pathé-Natan. La firme lance ses derniers atouts en présentant les trois époques des Misérables tandis que la colère éclate et que les haines s’aiguisent. Les studios restent sages, contournent la tempête. Mieux vaut que les Français de bonne volonté s’attendrissent sur la fin de la Russie des tsars et applaudissent aux reconstitutions majestueuses des palais impériaux.

Cependant les petits malfrats, fatigués par leurs cambriolages, prennent chaque dimanche le train de plaisir. Dédé la musique se détend loin de Montmartre. Au bord de la Marne, le jour durant, il taquine le goujon. Le soir venu, la java l’appelle sur le parquet du musette. Les lampions s’allument, l’air sent la friture, les musiciens se démènent et vident des canettes de bière. Dans la douceur des trémolos, on oublie l’herbe pelée de la berge pour ne garder, au fond des yeux, que le scintillement de l’eau.

Les étoiles dans la rivière font penser à Charles Trenet et le soleil d’été est plein d’ardeur. Oublions Dédé, Milou, P’tit Louis et leurs dames pour contempler, aux yeux du souvenir, le soir qui coiffe la grand’ville. Dans chaque faubourg, celui du Million, celui de La Chienne, celui de l’allumeur de réverbères promène sa perche miraculeuse d’où la flamme jaillit. Au loin un phono rabâche sa rengaine. Les autos sont rares et font aboyer les chiens. De temps en temps, un pas rapide ou la pluie dans les flaques. La nuit accomplie, la mélopée des petits métiers s’élève, bien frêle. Les artisans vivent leurs dernières saisons et bientôt vont se taire. Humblement, comme ils ont vécu. On peut encore entrevoir, coincés entre deux scènes, le rémouleur, le vitrier ou le réparateur de faïence et de porcelaine — ou prêter l’oreille, comme Louise, à cette symphonie de cris de Paris qui chante avec mélancolie les vertus du cresson, des pois frais et des marrons grillés.

Le ciel accumule ses nuages. Eclairs de chaleur et tonnerre lointain ; ce sont décidément les dernières vacances. L’an prochain, on ne rira plus du Cavalier Lafleur et Le Coq du régiment pourrait très bien se retrouver en Poméranie. Les gentils soldats ont beau se hausser du col et s’écrier : Chantons quand même, la Fête nationale raviver L’Entente cordiale, les Menaces de Munich assorties de Rappel immédiat ne s’oublient pas — même si le cinéma les noie dans des imbroglios sentimentaux. Tandis que la défense passive passe au bleu les lumières de la ville, convenons-en : cette paix blessée qui n’en finit plus d’agoniser, c’était elle La Grande Illusion.

Julien Carette par Raymond Chirat

JULIEN CARETTE 1897-1966

(c) Editions Henri Veyrier

N’oublions pas que Carette savait dire les vers, qu’on l’avait vu à l’Odéon et qu’en 1921, poussé par Jacques Copeau, il tenait le rôle principal d’un drame poétique écrit par François Porché. Pourquoi ne pas rêver ? Imaginer le Carette que nous connaissons et que nous aimons, lancé à corps perdu à travers les rimes d’Edmond Rostand ? Il aurait pu, lors d’une reprise de « Chantecler », égrener de la belle façon les lazzi, les calembours, la verve jamais tarie du merle, l’oiseau-titi, l’oiseau persifleur. Il s’en serait donné à cœur joie le petit Victor Jullien (1,61 m). Natif de Ménilmuche, il aurait tiré sur les syllabes de son texte comme sur un soufflet d’accordéon et son œil de braise aurait brillé de malice à voir le coq s’époumoner.

On crie à la facilité en parcourant la carrière d’un artiste adulé ; rien de plus faux en ce qui concerne Carette. Il doit jouer des coudes parmi ses camarades pour arriver au premier rang, sinon, point de salut, sa taille est trop courte. Il doit lutter contre son ton gouailleur qui gâte les duos d’amour, contre un physique quelconque, un nez busqué, heureusement éclairé par le pétillement du regard. Théâtre ? Oui, théâtre. Jeune premier au gré des comédies, capable de pousser le couplet dans les opérettes de Messager ou d’Oberfeld ; nourrissant par la suite, en excellent acteur de composition, les scènes écrites par Jacques Deval ou Henry Bernstein. Cinéma ? Bien sûr, cinéma. Encore que sur l’écran il soit plus difficile de tricher avec son corps. Mais cinéma tout de même, mieux encore cinéma muet où il figure dans un film inconnu le meurtrier de l’archiduc François-Ferdinand, l’assassin de Sarajevo. « J’ai tué l’archiduc avec un revolver qui faisait un nuage de farine, j’ai touché cent francs, mais je me suis fait casser la figure par la foule, déchirer la redingote que j’avais louée. Coût : 80 francs de caution. » Cela dit avec l’accent désabusé que n’ont pu entendre les spectateurs de ce drame historique.

Il rencontre Dalio le temps d’une revue d’Henri Jeanson et tous les deux se fourvoient dans un film où leur apparition est fraîchement accueillie. Mais le cinéma balbutie déjà et les deux compères, enfermés sous le déguisement d’un quadrupède, règlent leurs rivalités sentimentales et troublent un bal masqué (Les Quatre Jambes, Marc Allégret, 1931). A force de participer à des courts métrages, Carette se sent le vent en poupe, d’autant qu’il vient de tourner un rôle important, celui de Clovis, commis chapelier de L’affaire est dans le sac des frères Prévert (1932). Le film subit un échec retentissant mais, des années après, le mélancolique Léonard, qui essaie à contrecœur de supprimer Charles Trenet (Adieu Léonard, Pierre Prévert, 1943), se présente évidemment comme le cousin germain ou l’oncle à la mode de Bretagne du gentil commerçant.

Carette, jusqu’en 1935, gagne sa vie, s’amuse peut-être et réfléchit. Ses engagements le mènent parfois à Berlin où l’on confectionne des films musicaux. Après lui avoir fait endosser le dolman à brandebourgs d’un médecin-major du Second Empire (Moi et l’Impératrice, Friedrich Hollaender, 1932), on lui propose de revêtir — pourquoi pas ? — des atours féminins dans une opérette dont la version française s’intitule Georges et Georgette (Roger Le Bon, 1933) tandis que la petite sœur germanique s’appelle Viktor und Viktoria (Rheinhold Schünzel) ! Le pied léger, Carette s’acquitte si bien de l’épreuve que Richard Pottier lui demande de récidiver en 1935. Aux côtés de Fernand Gravey, lui aussi travesti, il brille dans un orchestre féminin, transformé en fraîche Hollandaise. C’est l’aventure de Fanfare d’amour qui incitera plus tard les Américains à s’en inspirer pour Certains l’aiment chaud.

Pourquoi ne pas continuer sur cette lancée de grimes, de maquillages, de perruques et de postiches et jouer, non pas La Marraine de Charley du vaudeville (Colombier, 1935) — il faut savoir s’arrêter à temps — mais le désagréable Spettick, quinteux et intransigeant. Toute réflexion faite, Carette a choisi de faire rire ses semblables. Dans « Pour vous », il reconnaît que « c’est un boulot », car « on ne parvient à l’exécuter convenablement que lorsqu’on a compris qu’on n’était pas du tout drôle en soi et qu’il fallait seulement faire ressortir, avec toute l’humilité dont on était capable, le comique d’un rôle ou d’une situation. Il ne faut surtout pas se forcer ; longtemps en me revoyant à l’écran, j’ai trouvé que j’en faisais trop. J’ai mis un certain temps à essayer de devenir simple. C’est aussi un drôle de boulot ! » (1)

Le Marc Allégret de Aventure à Paris (1936), Gribouille (1937), Entrée des artistes (1938), Parade en sept nuits (1937) va épauler utilement cette quête de l’efficacité, et l’intervention de Jean Renoir se révèle si enrichissante qu’on est surpris de constater que l’acteur et le réalisateur ne se sont réunis que le temps de quatre films, La Grande Illusion et La Marseillaise (1937), La Bête humaine (1938), La Règle du jeu (1939). Renoir exploite à fond la personnalité et les dons de Carette. Si « l’Artiste » de La Grande Illusion en fait trop (comme autrefois son interprète), c’est qu’il est indispensable de pousser sur le devant de la scène, sur le bord de l’écran, ce cabotin souriant qui ne demanderait pas mieux, lui aussi, que de revêtir le plumage du merle de « Chantecler ».

Le personnage du peintre à lavallière et chapeau à larges bords qui habite le Sixième étage de Maurice Cloche (1939) conserve l’écho de cette bonne humeur bruyante et peut-être factice. En revanche, le Pecqueux de La Bête humaine, camarade discret, inquiet, attentif et perspicace, révèle sous l’effervescence, une profondeur inattendue. Quant au Marceau de La Règle du jeu, c’est le rôle feu d’artifice, tout en fusées, panaches et chandelles romaines. Dans cette partie de chasse qui se joue autant dans les salons que dans la forêt, Carette déploie sa dextérité à nouer des liens qui l’attachent solidement et sentimentalement à son maître, et son agilité à bousculer, sur un mouvement de valse, les conventions périmées et le code mondain. Exercice périlleux sur la corde raide dont l’acteur se tire avec une virtuosité éblouissante. Toutes ces créations se succèdent tandis que Pierre Caron fait appel à lui pour dégourdir Tino (Marinella, 1936), soutenir Trenet (La Route enchantée, 1938) ou réconforter Sacha (L’Accroche-cœur, 1938).

Au temps de sa jeunesse incertaine, Victor Jullien avait connu dans une école de dessin l’élève Autant-Lara. Carette le retrouve sur le plateau de Lettres d’amour en 1942. Le personnage du maître à danser qui racle du violon avec l’ardeur satanique d’un Offenbach va entraîner les deux complices, loin des quadrilles, dans une farandole sans répit : Sylvie et le fantôme (1945), Occupe-toi d’Amélie (1949, avec le père Pochet, une main tenant la chandelle, l’autre recevant le pourboire, qui cligne de l’œil en fermant la porte de la chambre à coucher), L’Auberge rouge (1951, et Martin l’assassin, pantin sanglant, qui arrive à émouvoir tout en se démenant comme un beau diable), Le Bon Dieu sans confession (1953), Le Joueur ( 1958) (il ne peut alors se douter en poussant le fauteuil roulant de Françoise Rosay que, tassé sur un siège identique, il connaîtra bientôt la paralysie et se verra mourir), La Jument verte (1959), Vive Henri IV, vive l’amour (1960).

Renoir, évidemment — Autant-Lara, absolument — mais aussi Henri Decoin (Battement de cœur, 1939 et le copain pitoyable et plein d’humour de Darrieux), Georges Lacombe (Derrière la façade, 1939 et son troufion amoureux), Marcel Carné qui, pour effacer le ratage de La Fleur de l’âge, lui confie le père du garçon coiffeur dans La Marie du port (1949).

Puis, au hasard du souvenir, le commis voyageur d’Une si jolie petite plage (Yves Allégret, 1948), le minable jockey des Premières armes (René Wheeler, 1949) et La Fête à Henriette (Julien Duvivier, 1952) et L’Amour d’une femme (Jean Grémillon, 1953).

La fantaisie n’a qu’un temps. Elle plie ses écharpes. La bouffonnerie se termine mal. L’arthrose s’installe dans le corps agile, Carette devient lentement un vieillard impotent qui rêve aux succès d’autrefois le temps d’une cigarette. Le temps d’enflammer ses vêtements et de brûler, seul chez lui, la célèbre voix coincée pour toujours. « Fatalitas », comme disait Chéri-Bibi et comme répétait monsieur Quinquina (Les Portes de la nuit, Carné, 1946).

Carette vaut bien une larme, lui qui a tant fait rire. Les Rois du sport (Colombier, 1937) et Le Merle blanc (Jacques Houssin, 1944), Histoire de chanter (Gilles Grangier, 1946) et Drôle de noce (Léo Joannon, 1951), Ces sacrées vacances (Robert Vernay, 1955) et Ronde de nuit (François Campaux, 1949) et tous ceux qu’on a oubliés lui tressent aussi une humble couronne, à leur manière. Ils doivent bien cela au petit bonhomme qui s’avançait, avantageux, vers les spectateurs, leur souriait comme à des amis, puis s’effaçait, furtif, après un signe de la main et disparaissait, happé une fois de plus par la rumeur de Paris, son village.

1. Pour Vous, n° 232, 27 avril 1933.

Julien Carette

Les deux textes ci-dessus appartiennent à leurs éditeurs respectifs.

Ils seront supprimés sur le champ sur simple demande de l’un deux.

Pour en savoir plus :

La page hommage à Raymond Chirat sur le site de l’Institut Lumière.

La Bibliothèque Raymond Chirat de l’Institut Lumière.

[youtube width=”560″ height=”315″]https://www.youtube.com/watch?v=-3KJJYpq_7g[/youtube]

L’émouvant reportage de France 3 Rhône-Alpes en 2014.

Les présentations de Raymond Chirat à l’Institut Lumière sont disponible en vidéo sur leur chaîne Youtube notamment cette présentation de La Bandera de Julien Duvivier qui date du 17 avril 2013 :

[youtube width=”560″ height=”315″]https://www.youtube.com/watch?v=G2jMYTjkutQ[/youtube]

Hommage superbe, circonstancié et mérité. Merci pour lui. Armel.